Un Reporte de Gira Musical a España

スペイン演奏旅行報告

1998年10月、スペインのトロサ国際合唱コンクール事務局より1通の手紙が届きました。内容は毎年スペイン・トロサで開催されるトロサ国際合唱コンクールへの招待状でした。私どものこれまでの活動や実績が評価されたもので、大変な喜びでした。しかし、当初は「初めて海外で、しかもヨーロッパで演奏できる!」という喜びよりも、本当に行かしてもらえるのだろうか(仕事を本当に休めるのか)、100名近くもいる団員の内何人が本当に行けるのだろうか、といった不安の方が大きかったような気もします。しかし「夢」の実現に向かって一歩一歩着実に課題を解決すべく「トロサプロジェクト」が始まります。

かくして1年、密かに、そして地道に準備を重ね、1999年10月27日、遂に私どもにとって初めての海外演奏旅行を挙行するに至りました。今回の演奏旅行は、トロサで開催されるコンクール、「第31回トロサ国際合唱コンクール」への参加を核として、11月5日までスペイン各地での演奏活動を行う、というものです。

トロサ国際合唱コンクール:

世界6大コンクールの一つで、毎年10下旬~11月初旬にスペイン北部バスク地方にある町、トロサで開催される。16世紀、19世紀、20世紀の曲、母国の曲、スペイン民謡、課題曲、等の作品をフォルクローレ部門とポリフォニー部門、各20分程、計40分程演奏する、という規定がある。

10月28日 トロサ着、ブスト氏との感激の再会

フランクフルトからトロサへは空路ビルバオ(Bilbao)へ向かい、そこからバスでトロサに入ることになりました。通常時の所要時間は、フランクフルト・ビルバオ間が約2時間、ビルバオ・トロサ間が約30分です。フランクフルト→ビルバオは所謂ローカル線で、航空機も小型機(とはいっても100人乗り)ということもあり、総勢70名の我々は2便に分かれての移動となりました (流石にこの路線には日本人客は我々以外誰もいませんでした)。

予定では、一旦ホテルに荷物を下ろした後コンクール会場に向かうことになっていましたが、第1陣、第2陣とも到着が大幅に遅れたため (第1陣はフランクフルト空港が濃霧のためで、第2陣は交通渋滞(*)のためでした。)、直接コンクール会場へ向かいました。

そこで見かけたのは...そう、今回のスペイン遠征のきっかけを作って下さったブスト氏夫妻の姿です。コンクールの休憩時間を待ちかねたように団員が駆け寄り、歓声とともに再会を喜び合いました。思えば1年余前、再会を約束しあったとは言え、これほどに早く、しかも氏の生まれ故郷であるスペイン・バスク地方で再会を果たせるとは思いもよらぬことでした。

海外の演奏会での最も大きな違いのひとつが開演時刻でしょう。この日(10月28日)のプログラムを見ますと、19:30より7団体が演奏することになっています。演奏時間は概ね1団体20分ですので、終演は21:50になります。実際この日は終演が午後10時頃でした(因みに、翌日(10月29日)は23:00開演の部もありました。出演団体数は5団体だったので、終演は24:40頃だったろうと思います)。

終演後は再びブスト氏との歓談で盛り上がり、ホテル到着は11時をまわっていました。しかし11時などはまだ序の口。翌日からの「毎日午前様」などまだ知る由もありません...

(*) 交通渋滞で飛行機が遅れる!?ちょっと変な感じですが、実際に機長のアナウンスで「交通渋滞のため出発が遅れます。」とありました。最初は何のことか?と思っていたのですが、実体は、団体客が乗ったバスが交通渋滞のために空港への到着が遅れている、ということでした。

10月29日 パンプロナ演奏会 (Teatro Gayarre)

日本でも牛追い祭で有名なパンプローナでのコンサートです。ガヤッレ劇場(Teatro Gayarre)で午後8時より開催されました。このコンサートはコンクール事務局が主催するもので、コンクール会場に入りきれなかった人々や地域の子供たちのために開催され、各コンクール出演団体に出場が義務付けられています。

右に示すのはこのコンサートのポスターです。流石にエキゾティックな感じですよね。冒頭の "V Ciclo Coral Internacional de Pamplona" とは「5回のパンプローナ国際コーラス」の意味だと思います。ハレーションで少し見難いですが、第2段落に出演団体が紹介されており、2番目に当団が "Coro Panasonic" として掲載されています。

--- 演奏曲目 ---

Agnus Dei ( Samuel Barber )

Gaudent in Coelis ( Tomas Luis de Victoria )

O Magnum Mysterium ( Javier Busto )

Ave Maria ( Anton Bruckner )

De profundis ( József Karai )

- - - - -

Axuri Beltza ( Javier Busto 編曲)

Lo Hadi Ainguria ( Francisco Escudero 編曲)

混声合唱のための「うた」より “さくら” (武満 徹 編曲)

「五つの日本民謡」より “阿波踊り” (三善 晃)

<< ENCORE >>

Ave Verum Corpus ( Javier Busto )

指 揮:本城 正博

出演の記念としてパンプローナ名物“牛追い祭”を形取った立派な置物を頂きました。

10月30日 コンクール本番 (Teatro Leidor)

この1年はこの日のために練習を重ねてきました。万を辞しての本番です。日本のコンクールとは異なり、16世紀、19世紀、20世紀の曲、母国の曲、スペイン民謡、課題曲、等の作品をフォルクローレ部門とポリフォニー部門、各20分程、計40分程演奏する、という規定があります。更には、演奏中楽器を用いてはならない、指揮者は自作曲を演奏してはならない、といった規定もあります(実際今回のコンクールでこの規則に触れたために失格になった団体が1団体ずつありました)。

--- 演 奏 曲 目 ---

フォルクローレ

Axuri Beltza ( Javier Busto 編曲 )

Lo Hadi Aingüria ( Francisco Escudero 編曲)

「五つの日本民謡」より “阿波踊り” (三善 晃)

混声合唱のための「うた」より “さくら” (武満 徹 編曲)

「合唱のためのコンポジションⅠ」より “Ⅳ” (間宮芳生)

ポリフォニー

Gaudent in Coelis ( Tomás Luis de Victoria )

O Magnum Mystérium ( Javier Busto )

Ave Maria ( Anton Bruckner )

「風の馬」より “第3ヴォカリーズ”(武満 徹 )

De profundis ( József Karai )

指 揮:本城 正博

10月31日 オンダリビア市表敬訪問、コンクール審査発表

今日は唯一、コンサートのない日。ブスト氏のご招待で氏の生まれ故郷であるオンダリビア(Hondarribia)市を訪れました。また、氏の仲立ちで市長を表敬訪問し、訪問の挨拶として「さくらさくら」を演奏させて頂きました。

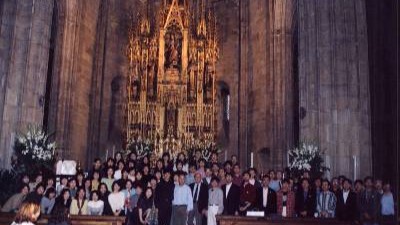

引き続きオンダリビアの教会を訪問。4曲歌わせていただきました。

--- 演奏曲目 ---

Ave Verum Corpus ( Javier Busto )

Ave Maria ( Anton Bruckner )

O Magnum Mysterium (Javier Busto)

Axuri Beltza ( Javier Busto 編曲 )

この教会はヨーロッパ全体で見れば、その規模、歴史とも珍しいものではないのですが、写真からもわかるとおり素晴らしい教会です。高い天井、美しいステンドグラス、見事な祭壇...どれをとっても日本ではこれだけの教会はまずないと思います。

入り口を入ると、静寂の中、石畳を歩く靴音がコツコツと響きます。その靴音を聞いただけでも心はもうワクワク。「凄い響き...!!」「こんな素晴らしいところで歌えるんだ!!」我々にとっては初めての教会での演奏です。しかも「こんなに素晴らしい教会で演奏できる」という機会に恵まれ、まさに「天にも昇る気持ち」でした。

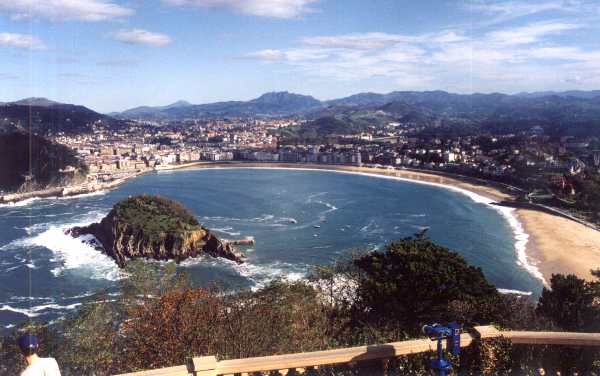

ブスト氏宅を訪問した後、サンセバスティアン (San Sebastián) で昼食をとることになりました。ここは「ビスケー(Biscay)湾の真珠」と呼ばれる美しい町で、夏は海水浴客で賑わい、王室の避暑地としても有名な所。レストランはモンテ・イゲルド (Monte Igueldo) 山の頂上にあり、ここからの眺めはヨーロッパ屈指の絶景といわれ、紺碧の海に真っ白の波、緑の山、白い家、赤い屋根、そして背景の青い空、のコントラストはまさに絶品!

この季節は滅多に晴れないと聞き2度感激。美味しいお食事とあわせ、いつまで眺めていても飽きない景色に至福の時を過ごすことができました。

コンクール審査発表

そしてこの日は、コンクール審査発表。 "Coro Panasonic" の名称で出場した私達は、フォルクローレ・ポリフォニーの両2部門で3位入賞を果たしました。地元の有力紙も3位入賞を写真入りで紹介して下さる程でした。

混声・フォルクローレ部門

1位:Oreya(ウクライナ)

2位:Norddeutscher Figuralchor(ドイツ)

3位:Coro Panasonic(日本)

Cor Madrigal(スペイン)

混声・ポリフォニー部門

1位:Norddeutscher Figuralchor(ドイツ)

2位:Oreya(ウクライナ)

3位:Coro Panasonic(日本)

同声・フォルクローレ部門

1位:Kanta "Cantemus" Koroa(スペイン)

2位:Oilur(スペイン)

3位:Pro Musica(ハンガリー)

同声・ポリフォニー部門

1位:Oilur(スペイン)

2位:Kanta "Cantemus" Koroa(スペイン)

3位:Pro Musica(ハンガリー)

児童部門

1位:Vesna(ロシア)

2位:Cantemus(ハンガリー)

3位:The Moran Choir(イスラエル)

少人数・宗教曲部門

1位:Nordic Voices(ノルウェー)

2位:Studio Vocale Karlsruhe(ドイツ)

3位:Ensemble Vocal Orlando(スイス)

少人数・世俗曲部門

1位:Nordic Voices(ノルウェー)

2位:Studio Vocale Karlsruhe(ドイツ)

3位:Grupo Vocal Bergen(ノルウェー)

グランプリ

Vesna(ロシア)

11月1日 コンクール表彰式、ラサルテ演奏会 (Lasarte文化会館)

お陰様でフォルクローレ、ポリフォニー両部門でそれぞれ3位入賞を果たすことができ、表彰式を壇上で迎えることができました。表彰式には小さな子供達が民族衣装に身をくるみ、副賞の盾を持って登場。各部門の優勝団体の指揮者には「勝利の証」のベレー帽が授与されます。受賞の後、受賞団体はその部門で演奏した曲を披露することになっています。私どもは以下の曲を演奏させていただきました。

因みに、我々の「3位入賞」は、地元紙、 El Diario Vasco の49ページ文化面のトップ記事として当団の写真とともに掲載されました。アジアからのコンクール参加は珍しいらしく、児童部門で3位に入賞したイスラエルの合唱団と比較して "De Asia, pero muy diferentes" - アジアから参加、しかし、(イスラエルの合唱団と日本の合唱団は)大変異なっている - とありました。

フォルクローレ部門

「合唱のためのコンポジションⅠ」より “Ⅳ” (間宮芳生)

ポリフォニー部門

「風の馬」より “第3ヴォカリーズ”(武満 徹 )

出演団体によるコンクール記念昼食会

表彰式終了後、出演団体が一堂に会しての記念昼食会が大会事務局の主催で盛大に催されました。私どもも最初は身内で楽しく、でも少し神妙に(?)お食事をしていたのですが、だんだんと気分がほぐれてくると他団体への遠征が始まります。慣れない英語での歓談や優勝団体メンバーへサインのおねだり…と大いに親睦を図ることができました。

昼食会が行なわれたのは体育館なのですが、大変に残響が長く、食器の触れ合う音もよく響きます。ということもあって、時々どこかの合唱団が歌を歌ったり、或いは、どこかの指揮者が一段高いところに立って全員でコーラスを楽しんだり、と、流石は国際コンクールの記念昼食会!といった感じです。

しかしこの日の圧巻は、どこからともなく聞こえてきた女声の「ふるさと」でした。しかも日本語で!!続いて「7つの子」等、併せて3曲。一瞬に静まり返る会場。歌い終えると万雷の拍手。「いったいどこの合唱団が?」我々以外に日本人はおろか、東洋人すら殆ど見かけることがなかっただけに、随分日本語が懐かしく感じました。

歌っていたのはデーネシュ・サボー (Dénes Szabó) 氏率いる女声コーラスグループでした。今回のコンクールに私どもが参加していることを知っていて歌をプレゼントして下さったようです。早速、当団の指揮者と団長が挨拶に赴きました。これがきっかけとなって、翌年に氏によるレッスンを受けることができました。

本当はゆっくりと食事を楽しみ、もっと他団体とも親睦を深めたい所なのですが、この後はラサルテでの演奏会が待っています。水代わりに置いてあったワインもそこそこに(美味しかったです!)退席することになりました。

会場を後にするときには挨拶代わりに1曲歌って退席するのがここでのエチケット。私たちもご当地民謡である "Axuri Beltza" を歌って退席しました。

ラサルテ演奏会

合同昼食会の後はラサルテでのコンサートです。このコンサートもパンプローナでの演奏会同様、コンクール事務局が主催するもので、各コンクール出演団体に出場が義務付けられているものです。ラサルテ文化会館 (Casa de Cultura Manuel) で午後8時より開催されました。ポスターの背景画となっているのがその建物です。因みに、右のポスターには、このコンサートはラサルテ市文化・教育局 (Departamento de Cultra y Educatión, Ayuntamiento de Lasarte-Oria) 主催と記されています。

演奏会終了後、出演の記念としてベレー帽が贈呈されました。(ベレー帽はここバスク地方が「御本家」。多くの道行く男性がかぶっているのを見かけました。頂いたベレー帽は、この地方では「勝利の印」とされているもので、同様のものがコンクールの表彰でも各部門の優勝団体の指揮者に授与されました。)

演奏会終了後、出演の記念としてベレー帽が贈呈されました。(ベレー帽はここバスク地方が「御本家」。多くの道行く男性がかぶっているのを見かけました。頂いたベレー帽は、この地方では「勝利の印」とされているもので、同様のものがコンクールの表彰でも各部門の優勝団体の指揮者に授与されました。)

指揮者が、受け取ったベレー帽をかぶってアンコール曲を演奏しようとしたのですが、慣れないとなかなか上手くかぶれません。四苦八苦の末ベレー帽をかぶらずに演奏しようとすると客席からブーイング。下手ながらもベレー帽をかぶって演奏を始めると万雷の喝采を頂きました。

演奏会後のレセプションには文化相もお越し下さりました。また、今夜は「トロサ最後の夜」ということもあってコンクール中いろいろとお世話になった方々へのお礼も込めて盛大に行われました。

--- 演奏曲目 ---

Agnus Dei ( Samuel Barber )

Gaudent in Coelis ( Tomas Luis de Victoria )

O Magnum Mysterium ( Javier Busto )

Ave Maria ( Anton Bruckner )

De profundis ( József Karai )

- - - - -

Axuri Beltza ( Javier Busto 編曲)

Lo Hadi Ainguria ( Francisco Escudero 編曲)

混声合唱のための「うた」より “さくら” (武満 徹 編曲)

「五つの日本民謡」より “阿波踊り” (三善 晃)

<< ENCORE >>

Ave Verum Corpus ( Javier Busto )

-- 指 揮 --

本 城 正 博

11月2日 モンセラ修道院訪問、同大聖堂での演奏

バルセロナへの移動日。朝9時、ホテルをあとにし、アラゴン砂漠(Aragón)を一路南へ。途中、サンドイッチでの昼食を取った後モンセラ修道院 (Monastère de Montserrat) に立ち寄りました。黒いマリア像で有名なこの修道院は今から約1000年前に建てられたもので、聖母マリア信仰の重要な拠点であるとともにスペインの聖地ともされ、スペイン人にとって生涯に一度は訪れたい所と言われています。

大きな岩山はとても写真には入り切りませんでした。

ごつごつとした円筒形の岩肌は実に雄大で、アントニオ・ガウディが設計した有名な聖家族教会 (Temple de la Sagrada Familia) のデザインもこの山が元になっているとのことです。

事前に「礼拝堂にて是非奉納演奏をさせて頂きたいのですが」と申し出をしていたのですが、院よりご快諾頂き、礼拝堂で3曲歌わせて頂きました(※)。2曲目、"Vilorai"を歌い始めると礼拝堂内の参列者全員が突然起立。びっくりするとともに、「そっ、そういう曲だったのか!今我々が歌っているのは!」との思いを新たにしました。参列者の方々には大変に喜んで頂いたようで、中には涙ぐんで聴いてくれた方もおられ、私どもも「歌って良かった!」と感じました。

ある女性団員が、帰りのバスに向かう途中で数人の人に囲まれ、「とても良かったわ!」「どこから来たの?」 「○×△☆……?」(スペイン語なのでよく分からない)と質問責めにあい、カタルーニャ人と思われる女性から、カタルーニャの旗模様の布ついた安全ピンを服に付けてもらい、「これは、カタルーニャの旗よ、スペインのではないのよ!」と、強調されていた、とのことでした。カタルーニャという民族の誇りを強く感じた瞬間でした。

(※)半年後の2000年5月29日(月)にこの返礼としてモンセラ修道院聖歌隊が弊社を訪問されました。

-- Program --

O Magnum Mysterium ( Javier Busto )

Vilorai (カタルーニャ聖歌)

Ave Maria ( Anton Bruckner )

11月3日 バルセロナ演奏会 (Auditorium L'illa)

ガウディが設計した聖家族教会、1992年のオリンピック開催で有名なバルセロナ (Barcelona) でのコンサートです。イジャ公会堂 (Auditorium L'illa) で超満員の中、午後8時半から開催されました。

遠く日本から来た無名の合唱団の演奏会、しかも曲目もそんなにポピュラーなものでもなく、更にはスペイン一耳の肥えたとされるバルセロナの人々が果たしてどれだけ演奏会に足を運んでくれるのか...一抹の不安の中で迎えた演奏会ですが、蓋を開けてみると超満員!!ロビーが大変に混雑したため、開演が30分遅くなるほどでした。

皆さん、熱心に演奏を聴いて下さり、ステージ毎に割れんばかりの暖かい拍手を下さいました。最後のアンコール曲、「ビルライ(Vilorai)」では、観客の皆さん総立ちになって拍手をして下さり、万感の思いで演奏会を終えることができました。

因みに、この模様は翌日の新聞やテレビでも報道されたそうです。

--- 演奏曲目 ---

Gaudent in Coelis ( Tomas Luis de Victoria )

Cantate Domino ( Claudio Monteverdi )

Ave Maria ( Anton Bruckner )

Ave verum corpus ( Javier Busto )

O Magnum Mysterium ( Javier Busto )

- - - - -

My Old Kentucky Home ( Stephen Foster )

Beautiful Dreamer ( Stephen Foster )

Battle of Jericho (黒人霊歌)

Deep River (黒人霊歌)

Soon I will be done (黒人霊歌)

- - - - -

混声合唱のための「うた」より “さくら” (武満 徹 編曲)

「風の馬」より“第3ヴォカリーズ”(武満 徹)

「五つの日本民謡」より “阿波踊り” (三善 晃)

「合唱のためのコンポジションⅠ」より “Ⅳ” (間宮芳生)

El Rossinyol ( A. Pérez Moya )

- - - - -

De profundis ( József Karai )

Agnus Dei ( Samuel Barber )

<< ENCORE >>

El Cant del Ocells ( E. Ribó )

Vilorai (カタルーニャ聖歌)

-- 指 揮 --

本 城 正 博

岸 本 雅 弘

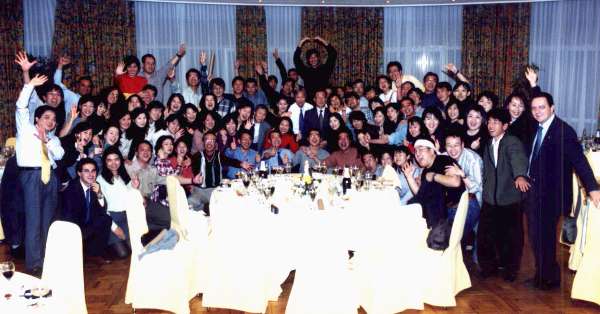

11月4日 最後の打ち上げ (Hotel Tryp Presidente)

バルセロナでのの演奏会も成功裏に終えることができ、スペインでの全行程を無事終了することができました。「11月4日」とはいっても、バルセロナでの演奏会が終わった直後の話です。終演が遅れたため最後の打ち上げは4日午前0時より開始となりました。

このスペイン遠征の計画が持ち上がった段階からこの日まで、何から何までお世話になったパナソニックスペインの皆様への感謝の念を込めてのお礼の打ち上げです。パナソニックスペインの皆様には、宿の手配、食事・レストランの手配、練習会場の手配、移動手段の手配、携帯電話の手配、果てはイザというときのための手配、…、と挙げれば切りがありません。何から何までお世話になってしまいました。言葉では言い尽くせない感謝の念をこめ、午前2時までおおいに盛り上がりました。

4日は午前4:00集合、4:30ホテル出発です。結局殆ど全員がそのまま寝ることなく集合時間を迎え(一部仮眠をとった団員もいたようです。但しその方々は皆さん、4:00にはまだぐっすりとお休みでした)、初の海外演奏の思い出と音楽を通してより広い世界を知ることができた喜びを胸に一路バルセロナ空港へ向かいました。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

8日間にわたる夢のような日々、もうこのような素晴らしい出来事は二度と経験できないのかも知れません。しかし今回得た貴重な経験を糧に、この夢の続きがあることを信じて今後も一層精進していきたいと思います。

今回の演奏旅行で、私どもは多くの貴重な経験を積むことができました。それは、1つは世界の音楽を知ったということです。つまり、歌とは、まず先に揺るぎない主張があり、それでいて音楽を楽しむことを忘れない海外の合唱団と、兎に角懸命に演奏することが先ずあり、そのあとで何を訴えるのかを考えようとしている我々との差であったり、或いは、バスク地方からカタルーニャ地方へ移動していくに際し、国家とは、民族とは、を考えさせられたり、等々です。

これにてスペイン演奏旅行の詳細の報告とさせて頂きます。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から